La implementación del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se erige como un hito en la historia de las políticas sociales en México, marcando un esfuerzo significativo por abordar las desigualdades que han persistido en el país. Desde su creación, ha buscado no solo aliviar la pobreza, sino también empoderar a comunidades marginadas, a través de una serie de estrategias y acciones que han evolucionado con el tiempo. Comprender sus orígenes y objetivos iniciales es esencial para apreciar el impacto que ha tenido a lo largo de los años en la estructura social y económica del país.

A medida que el PRONASOL se desarrolló, la colaboración entre diversos organismos y la implementación de mecanismos de financiamiento se convirtieron en pilares fundamentales para su funcionamiento. Estos elementos han permitido que el programa se adapte a las necesidades cambiantes de la población, al mismo tiempo que se evaluaba su efectividad y se ajustaban sus enfoques. La evaluación de los beneficios que ha proporcionado a comunidades rurales pone de manifiesto tanto los logros alcanzados como los desafíos que han surgido en su camino.

No obstante, el PRONASOL no ha estado exento de críticas y controversias, lo que ha generado un intenso debate sobre su legado y su futuro. Las evaluaciones negativas han resaltado aspectos que requieren mejoras, mientras que las respuestas implementadas han buscado corregir el rumbo y optimizar su impacto. En este contexto, es vital reflexionar sobre las lecciones aprendidas y explorar cómo estos programas de solidaridad pueden innovar y compararse con iniciativas similares en otras regiones de América Latina, asegurando así un camino hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Contexto histórico del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)

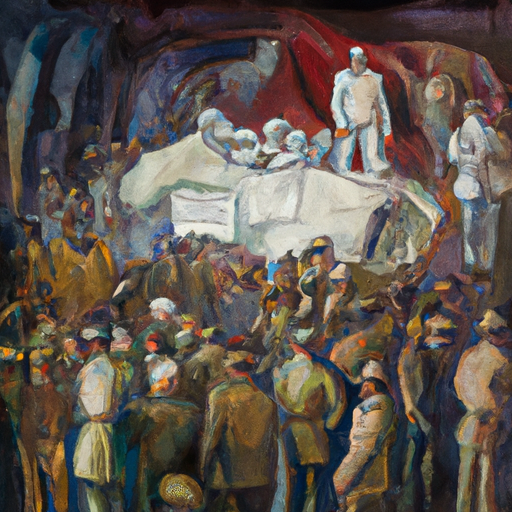

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fue un hito en la historia de las políticas sociales en México, lanzado en 1988 durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. Su creación estuvo enmarcada en un contexto socioeconómico complejo, donde se buscaba atender las crecientes desigualdades y las necesidades de las poblaciones más vulnerables. El PRONASOL se diseñó no solo como un programa asistencialista, sino como una estrategia integral que buscaba fomentar la participación comunitaria, promover el desarrollo social y reducir la pobreza a través de la implementación de proyectos productivos y sociales.

Orígenes y objetivos iniciales

Los orígenes del PRONASOL se pueden rastrear a finales de la década de los ochenta, un periodo marcado por la crisis económica que azotó a México. La devaluación del peso en 1982 y las políticas de austeridad implementadas llevaron a un aumento significativo en los índices de pobreza y marginación. Ante este panorama, el gobierno mexicano se vio obligado a buscar estrategias que no solo atendieran los síntomas de la pobreza, sino que también abordaran sus causas estructurales.

El objetivo inicial del PRONASOL era el de crear un programa que permitiera a las comunidades marginadas participar activamente en el desarrollo de sus localidades. Se buscaba fomentar la autoayuda y la organización comunitaria, así como promover la inversión en infraestructura social básica, como agua potable, educación y salud. De esta manera, el programa se centró en tres ejes fundamentales: la solidaridad, la participación y la corresponsabilidad.

Evolución a lo largo de los años

A lo largo de la década de los noventa, el PRONASOL fue evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades del país. A medida que se consolidaba como una política pública, se amplió su enfoque para incluir no solo la atención a la pobreza, sino también al desarrollo integral de las comunidades. En 1992, el programa se transformó en el Programa de Solidaridad y Desarrollo Social, integrando nuevas estrategias que buscaban impulsar el desarrollo económico local.

En 1994, el gobierno mexicano enfrentó nuevos desafíos con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que puso de relieve las profundas desigualdades sociales en el sur de México. En respuesta, el PRONASOL intensificó sus esfuerzos en las regiones más afectadas por la pobreza y la marginación, buscando dar respuestas a las demandas sociales y políticas de las comunidades indígenas.

Durante su existencia, el PRONASOL se convirtió en uno de los programas de mayor alcance en la historia reciente de México, impactando a millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Sin embargo, su legado es complejo y ha sido objeto de múltiples interpretaciones y evaluaciones, tanto positivas como negativas.

Estructura y funcionamiento del PRONASOL

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fue una de las iniciativas más significativas implementadas en México durante la década de los noventa, dirigido a combatir la pobreza y promover el desarrollo social en diversas comunidades del país. La estructura y el funcionamiento del PRONASOL son cruciales para entender cómo se llevaban a cabo las políticas sociales y los mecanismos de implementación de este programa. A continuación, se exploran en profundidad los organismos involucrados y los mecanismos de financiamiento que sustentaron a PRONASOL.

Organismos involucrados

El PRONASOL fue diseñado y ejecutado mediante la colaboración de diversas entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Su estructura jerárquica se basó en la interacción entre el gobierno federal, estatal y municipal, así como en la participación de la sociedad civil. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fue el organismo principal encargado de coordinar y supervisar el programa, asegurando que se alineara con los objetivos de la política social del país.

En el nivel federal, la SEDESOL tenía la responsabilidad de establecer directrices, asignar recursos y evaluar el desempeño del programa. Además, se trabajaba en conjunto con diversas secretarías y dependencias del gobierno que aportaban recursos y apoyo técnico, tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el ámbito estatal, los gobiernos locales eran responsables de la implementación de los proyectos y actividades del PRONASOL. Cada estado contaba con sus propias oficinas y comités que se encargaban de la identificación de necesidades y la ejecución de acciones específicas. Esto permitió una adaptación más cercana a las realidades locales, aunque también presentó desafíos en términos de coordinación y eficiencia.

La participación de la sociedad civil fue fundamental para la legitimidad y la efectividad del PRONASOL. Organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y líderes locales fueron incluidos en el proceso de diseño y ejecución de proyectos, lo que fomentó una mayor participación ciudadana y empoderamiento en las comunidades. Sin embargo, esta inclusión también planteó cuestiones sobre la efectividad de su papel y la verdadera capacidad de influencia que tenían en el proceso.

Mecanismos de financiamiento

El financiamiento del PRONASOL se estructuró a partir de una combinación de recursos federales, estatales y municipales. El gobierno federal asignó un presupuesto específico para el programa, que se destinaba a diferentes proyectos y acciones en las comunidades más necesitadas. Este financiamiento estaba diseñado para ser flexible y adaptarse a las particularidades de cada región, lo que permitía una cierta autonomía en la ejecución de proyectos.

El mecanismo de financiamiento del PRONASOL se caracterizó por la creación de fondos que se distribuían a los estados y municipios según criterios de vulnerabilidad y pobreza. Estos fondos se utilizaron para apoyar proyectos de infraestructura, desarrollo social, educación, salud y producción. En particular, se buscaba fomentar la autosuficiencia económica y la capacitación de la población, a través de programas de microcréditos y capacitación laboral.

La asignación de recursos también se realizó mediante la identificación de proyectos prioritarios por parte de los gobiernos estatales y municipales, quienes presentaban propuestas que eran evaluadas por la SEDESOL. Esta estrategia permitía una mayor alineación con las necesidades reales de las comunidades, aunque también generaba desafíos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Las irregularidades en la asignación de recursos o la corrupción a nivel local fueron críticas que surgieron a lo largo de la implementación del programa.

Una de las innovaciones en el financiamiento del PRONASOL fue la creación de mecanismos de cofinanciamiento, donde los gobiernos estatales y municipales debían aportar un porcentaje del costo total de los proyectos. Esta estrategia buscaba fomentar la responsabilidad y el compromiso local con el desarrollo, aunque en muchas ocasiones, las limitaciones financieras de los gobiernos subnacionales dificultaban la capacidad de cofinanciar adecuadamente las iniciativas.

Asimismo, el PRONASOL buscó colaborar con organismos internacionales y el sector privado para diversificar las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, se establecieron alianzas con bancos de desarrollo y organizaciones no gubernamentales que aportaron recursos y asistencia técnica. Esta colaboración ayudó a enriquecer el enfoque del programa y promovió la creación de redes entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo social.

En resumen, la estructura y el funcionamiento del PRONASOL fueron fundamentales para su implementación y éxito en el combate a la pobreza en México. La colaboración entre organismos gubernamentales, la inclusión de la sociedad civil y un financiamiento flexible y diversificado permitieron abordar las necesidades de las comunidades de manera más efectiva. Sin embargo, también surgieron desafíos en términos de coordinación, transparencia y rendición de cuentas que reflejan la complejidad de ejecutar un programa de esta magnitud.

Impacto social y económico del PRONASOL

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), implementado en México durante la década de los noventa, tuvo un impacto significativo tanto social como económico en diversas comunidades a lo largo del país. Este programa fue diseñado para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. A continuación, se explorarán los beneficios que se han observado en las comunidades rurales y se realizará una evaluación de los resultados y logros alcanzados a través de esta iniciativa.

Beneficios en comunidades rurales

El PRONASOL se enfocó particularmente en las comunidades rurales, donde la pobreza era más acentuada y donde el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda era limitado. Uno de los principales beneficios del programa fue la mejora en la infraestructura comunitaria. A través de la construcción y rehabilitación de caminos, puentes, escuelas y centros de salud, se buscó facilitar el acceso a estos servicios esenciales, lo que a su vez fomentó el desarrollo económico local.

Además, se establecieron proyectos productivos que promovieron la autosuficiencia y la generación de ingresos en las comunidades. Por ejemplo, se implementaron iniciativas en agricultura, ganadería y artesanías, que no solo ayudaron a elevar los niveles de producción y a diversificar la economía local, sino que también fortalecieron el tejido social al fomentar la colaboración entre los habitantes. La capacitación y la transferencia de tecnología fueron componentes clave en estos proyectos, permitiendo a los beneficiarios adquirir habilidades que facilitaran el aprovechamiento de sus recursos locales.

Otro aspecto importante fue la inclusión de las mujeres en los programas de desarrollo, lo que contribuyó a empoderar a este sector de la población, tradicionalmente relegado a roles secundarios en las comunidades. A través de programas específicos dirigidos a mujeres, se promovió su participación activa en la economía local, lo que no solo mejoró sus condiciones de vida, sino que también impactó positivamente en la dinámica familiar y comunitaria.

Los programas de salud y educación también se beneficiaron del PRONASOL. Se lograron mejoras en la cobertura de servicios de salud, así como en la calidad educativa, a través de la construcción de nuevas escuelas y la capacitación de maestros. La implementación de programas de nutrición y salud preventiva en las comunidades rurales ayudó a reducir la incidencia de enfermedades y a mejorar el bienestar general de la población.

Evaluación de resultados y logros

A lo largo de su implementación, el PRONASOL fue objeto de diversas evaluaciones que buscaban medir su efectividad y eficiencia. Estas evaluaciones han demostrado que, si bien el programa logró ciertos avances en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida en las comunidades rurales, también enfrentó importantes desafíos que limitaban su impacto total.

Un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social destacó que, entre 1994 y 2000, se logró un aumento en la cobertura de servicios básicos. Por ejemplo, el acceso a agua potable en comunidades rurales creció significativamente, y se estima que alrededor del 70% de las comunidades beneficiadas reportaron mejoras en este aspecto. Sin embargo, el efecto de estas mejoras fue desigual, y se observó que algunas regiones, particularmente las más marginadas, continuaron enfrentando grandes desafíos en términos de acceso a servicios.

Asimismo, la evaluación del impacto de los proyectos productivos mostró resultados mixtos. Si bien se registraron incrementos en la producción agrícola y en los ingresos de algunos hogares, la sostenibilidad de estos proyectos fue cuestionada. Muchos de ellos dependieron de financiamiento externo y no lograron consolidarse a largo plazo, lo que generó una dependencia en lugar de una verdadera autosuficiencia.

Durante el periodo de su operación, el PRONASOL también se enfrentó a críticas en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. Algunos informes señalaron que la falta de supervisión y control en la ejecución de los programas resultó en desvíos de recursos y en la implementación de proyectos que no respondían efectivamente a las necesidades de las comunidades. Esto llevó a un cuestionamiento sobre la eficacia del modelo de trabajo del PRONASOL.

A pesar de estos retos, el PRONASOL sentó las bases para futuros programas de desarrollo social en México. La experiencia acumulada en la implementación de este programa ha sido fundamental para el diseño de políticas más integrales y sostenibles que buscan abordar la pobreza y la desigualdad de manera más efectiva. La importancia de medir resultados y realizar ajustes basados en la evaluación continua se ha convertido en un principio fundamental en la formulación de nuevas estrategias en el ámbito social.

| Indicador | Resultados (1994-2000) |

|---|---|

| Acceso a agua potable | 70% de comunidades beneficiadas reportaron mejoras |

| Proyectos productivos sostenibles | Resultados mixtos, dependencia de financiamiento externo |

| Cobertura educativa | Incremento en la construcción de escuelas y capacitación de maestros |

| Mejoras en salud | Reducción de enfermedades y mejora del bienestar general |

En conclusión, el PRONASOL logró avances significativos en la mejora de las condiciones de vida en comunidades rurales, aunque también enfrentó desafíos importantes que limitaron su efectividad. La evaluación de sus resultados es fundamental para entender cómo se pueden diseñar e implementar programas sociales en el futuro que sean más efectivos y sostenibles en su impacto.

Críticas y controversias en torno al PRONASOL

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), implementado en México a finales de la década de 1980, fue objeto de diversas críticas y controversias que reflejaron tanto sus limitaciones como sus problemas de ejecución. Las críticas abarcaban desde la evaluación de su efectividad hasta preocupaciones sobre la transparencia y la corrupción. A continuación, se exploran en detalle las evaluaciones negativas y los desafíos enfrentados por el programa, así como las respuestas y mejoras que se implementaron a lo largo de los años.

Evaluaciones negativas y desafíos

A lo largo de su existencia, el PRONASOL fue criticado por su enfoque y eficacia. Uno de los puntos más relevantes en las evaluaciones negativas fue la percepción de que el programa no logró mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población objetivo. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destacó que, a pesar de los recursos asignados, las mejoras en los indicadores de salud, educación y bienestar social eran mínimas. Esto generó escepticismo sobre la capacidad del PRONASOL para cumplir con sus objetivos primordiales.

Un aspecto crítico fue la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. A menudo, los recursos no llegaban a las comunidades más necesitadas debido a la burocracia y la ineficiencia administrativa. La ausencia de un mecanismo de supervisión efectivo también llevó a situaciones en las que los fondos se desviaban o se utilizaban de manera inadecuada. Esto alimentó la percepción de que el PRONASOL era más un programa político que una herramienta real de desarrollo social.

Además, la implementación de PRONASOL estuvo marcada por la manipulación política. Muchos críticos argumentaron que el programa se utilizaba para ganar apoyo político en lugar de atender las verdaderas necesidades de la población. En este sentido, las acusaciones de clientelismo político fueron frecuentes, lo que generó desconfianza entre los beneficiarios y debilitó la legitimidad del programa.

Otro de los desafíos significativos fue la escasa participación de la comunidad en la toma de decisiones. Aunque el PRONASOL promovía la idea de fortalecer la participación ciudadana, en la práctica, las decisiones sobre la asignación de recursos y la ejecución de proyectos eran tomadas principalmente por funcionarios del gobierno, lo que limitaba la efectividad del programa y su capacidad para adaptarse a las necesidades locales.

Respuestas y mejoras implementadas

Frente a las críticas y las evaluaciones negativas, el gobierno mexicano intentó implementar diversas respuestas y mejoras en el PRONASOL. Una de las primeras acciones fue el establecimiento de mecanismos de supervisión más robustos para asegurar que los recursos llegaran efectivamente a las comunidades objetivo. Se buscó fomentar la transparencia en la gestión de fondos y se implementaron auditorías más rigurosas para identificar y corregir irregularidades en el uso de los recursos.

Asimismo, se hicieron esfuerzos para mejorar la capacitación de los funcionarios encargados de la ejecución del programa. Se realizaron talleres y cursos para dotar a los líderes comunitarios y a los funcionarios de herramientas que les permitieran gestionar mejor los proyectos y responder a las necesidades de sus comunidades. Este enfoque buscaba empoderar a los beneficiarios, aunque los resultados fueron variados y, en muchos casos, insuficientes para solventar los problemas de fondo.

Otra de las respuestas importantes fue la modificación de la estrategia de intervención del programa. A medida que avanzaba la década de 1990, el PRONASOL comenzó a enfocarse más en proyectos productivos, en lugar de solo en asistencia social. Se promovieron iniciativas que buscaban generar empleo y auto-sostenibilidad entre las comunidades, lo que representó un cambio significativo en la filosofía del programa. Sin embargo, la implementación de estos proyectos productivos enfrentó dificultades, ya que muchas comunidades carecían de la infraestructura y capacitación necesaria para llevar a cabo estas iniciativas de manera efectiva.

En términos de evaluación, el gobierno empezó a adoptar metodologías más rigurosas y sistemáticas para medir el impacto del PRONASOL. Se realizaron encuestas y estudios de caso para obtener datos más precisos sobre el efecto del programa en las comunidades beneficiadas. Estos esfuerzos buscaban no solo mejorar la rendición de cuentas, sino también proporcionar una base sólida para la planificación de futuras políticas sociales.

A pesar de estas respuestas, el PRONASOL continuó enfrentando desafíos significativos hasta su eventual desaparición. La percepción pública del programa se vio afectada por la continua exposición de casos de corrupción y mala gestión, lo que llevó a una creciente desconfianza en las instituciones. Esto subrayó la necesidad de una reforma integral de los programas sociales en México, que no solo abordara las fallas del PRONASOL, sino que también buscara establecer un marco más sólido para el desarrollo social a largo plazo.

Lecciones aprendidas y futuro de programas de solidaridad

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que operó en México durante los años noventa, dejó un legado significativo en el ámbito de las políticas sociales. A través de sus estrategias, se buscó enfrentar la pobreza y la desigualdad social. Sin embargo, su evaluación a lo largo del tiempo ha permitido identificar tanto aciertos como errores que podrían guiar a futuros programas de solidaridad. En este contexto, es fundamental analizar las lecciones aprendidas de PRONASOL y cómo estas pueden informar la creación y ejecución de nuevos programas en el país y en otras regiones de América Latina.

Innovaciones en políticas sociales

Una de las lecciones más importantes del PRONASOL es la necesidad de innovación en las políticas sociales. Durante su implementación, se evidenció que los enfoques tradicionales de asistencia social no eran suficientes para abordar la complejidad de la pobreza. Por lo tanto, se comenzaron a explorar nuevas metodologías que integraran la participación comunitaria y la corresponsabilidad entre el gobierno y los beneficiarios.

El PRONASOL introdujo el concepto de "desarrollo social" que iba más allá de la simple entrega de recursos. Se buscó fomentar la autogestión y el empoderamiento de las comunidades, permitiendo que los beneficiarios se convirtieran en actores activos en el proceso de desarrollo. Esto se tradujo en la creación de comités de participación que facilitaron la identificación de necesidades locales y la priorización de proyectos.

La importancia de la capacitación y la formación fue también un aspecto innovador en la política social del PRONASOL. Al proporcionar herramientas y habilidades a la población, se promovió la generación de ingresos y la mejora de las condiciones de vida. La implementación de programas educativos y de capacitación técnica se convirtió en un pilar fundamental de la estrategia de PRONASOL, sentando las bases para futuras intervenciones sociales que integran la educación como un componente clave para el desarrollo.

Comparación con otros programas en América Latina

Al observar el panorama de programas de solidaridad en América Latina, se pueden extraer comparaciones valiosas con el PRONASOL. Muchos países de la región han implementado programas de transferencias condicionadas, como el Programa Bolsa Família en Brasil o la Red Juntos en Perú, que buscan combatir la pobreza extrema mediante la entrega de apoyos económicos a familias en situación de vulnerabilidad, condicionados a la asistencia escolar de los niños y a chequeos de salud.

A diferencia del PRONASOL, que en sus inicios careció de condiciones claras para la entrega de apoyos, estos programas en otros países han mostrado un enfoque más estructurado y orientado a resultados. Esto ha permitido que se logren impactos más medibles en la reducción de la pobreza. Las lecciones aprendidas del PRONASOL sugieren que un enfoque basado en la condicionalidad puede ser efectivo, siempre y cuando se implementen mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos.

Asimismo, la participación comunitaria, que fue un aspecto destacado en el PRONASOL, se ha mantenido como un componente esencial en otros programas exitosos de la región. Iniciativas que permiten a las comunidades identificar sus propias necesidades y participar en la toma de decisiones han demostrado ser más sostenibles y efectivas en el tiempo. La experiencia del PRONASOL resalta la importancia de crear un ambiente en el que las comunidades se sientan empoderadas y responsables de su desarrollo.

Propuestas para el futuro

Las lecciones aprendidas del PRONASOL deben ser consideradas en la formulación de nuevas políticas sociales en México y América Latina. Un enfoque integral que combine asistencia económica, programas de capacitación, y participación comunitaria puede ser más efectivo para combatir la pobreza y promover el desarrollo social. Las futuras iniciativas deben incluir:

- Condicionalidad y seguimiento: Implementar condiciones claras y mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto de los programas en la calidad de vida de los beneficiarios.

- Educación y capacitación: Invertir en programas formativos que ofrezcan a las comunidades habilidades prácticas y teóricas para mejorar sus condiciones económicas.

- Empoderamiento comunitario: Fomentar la creación y fortalecimiento de comités locales que participen activamente en la identificación de necesidades y en la gestión de proyectos.

- Innovación en financiamiento: Explorar fuentes de financiamiento alternativas, como asociaciones público-privadas, que permitan una mayor sostenibilidad de los programas sociales.

La experiencia acumulada del PRONASOL ofrece un campo fértil para el aprendizaje y la mejora continua en la política social. Al considerar estos factores, se puede avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y efectivo que responda a las realidades cambiantes de la pobreza y la desigualdad en México y en toda América Latina.

Más en MexicoHistorico.com:

|

Fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 |

|

Asesinato de Venustiano Carranza en 1920. |

|

Asesinato de Álvaro Obregón en 1928. |

| Fusilamiento de Victoriano Huerta en 1916 |

| Exilio de Porfirio Díaz en 1911. |

|

Asesinato de Francisco Villa en 1923 |

|

Asesinato de Emiliano Zapata en 1919 |

|

Decena Trágica en 1913, un golpe de Estado que derrocó al presidente Francisco I. Madero y asesinó a él y al vicepresidente Pino Suárez |

| Inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 |

| Plan de San Luis Potosí en 1910, proclamado por Francisco I. Madero, llamando a la lucha armada contra el gobierno de Porfirio Díaz |